Ciencia vs Opinión 1: Ganadería y cambio climático

Artículo técnico publicado en la revista Frisona Española 267 (may-jun 2025)

Introducción

La relación entre la producción y consumo de productos de origen animal, el cambio climático y la competencia por los recursos entre el ganado y el hombre es un tema de actualidad, sobre el que existe una gran controversia.

La confluencia de intereses de diferente naturaleza (ambientales, económicos y éticos) no solo contribuye a polarizar la sociedad, sino también a que instituciones y empresas propongan o implementen medidas orientadas a reducir la producción y consumo de productos de origen animal (p.ej., eliminar el consumo de carne roja en comedores escolares o incrementar la carga impositiva sobre estos productos) más por cuestiones de imagen o de interés comercial, que derivadas de un análisis racional y objetivo, que considere los beneficios y perjuicios ambientales, sociales y económicos globales de tales medidas.

El objetivo del presente artículo no es añadir una nueva opinión sobre la relación entre la ganadería y el cambio climático, sino aportar datos científico-técnicos que permitan comprender y evaluar esta compleja relación. Para ello, intentaremos responder a las cuestiones siguientes:

¿Cuál es la contribución de la ganadería a las emisiones de GEI antropogénicas?

En primer lugar, es preciso señalar que existe una considerable incertidumbre respecto a la estimación de las emisiones de GEI tanto de la ganadería, en particular, como de la actividad antropogénica, en general. Así, por ejemplo, en los informes publicados por la FAO en 2006 (Steinfeld et al., 2006) y en 2013 (Gerber et al., 2013) se estiman las emisiones totales de la ganadería en 7,1 Gt de equivalentes de CO2/año, pero, al considerar un valor de referencia diferente para las emisiones totales (de 39 vs 49 Gt eq CO2/año), la contribución relativa de la actividad ganadera varía entre un 14,5 (7,1/49) y un 18 % (7,1/39) del total.

Según otros estudios, las emisiones de la actividad ganadera pueden oscilar entre 6,2 y 32,5 Gt eq-CO2, con una contribución relativa que puede variar entre el 11,2 y el 51% del total de emisiones antropogénicas (Goodland & Anhang, 2009; Twine, 2021; FAO, 2022; Pathak et al., 2022). Esta variabilidad en las estimaciones depende, entre otros, de los siguientes factores, relacionados con la metodología de cálculo: del coeficiente de poder de calentamiento que se utilice para estimar el impacto de los diferentes GEI, de la inclusión o no de las emisiones netas de CO2 asociadas a los sistemas de pastoreo (ya que no en todos los tipos de pastoreo el balance de CO2 es neutro o negativo) y de la inclusión o no del CO2 eliminado a través de la respiración (Goodland & Anhang, 2009; Lynch et al., 2020; Chang et al., 2021; Manzano et al., 2023).

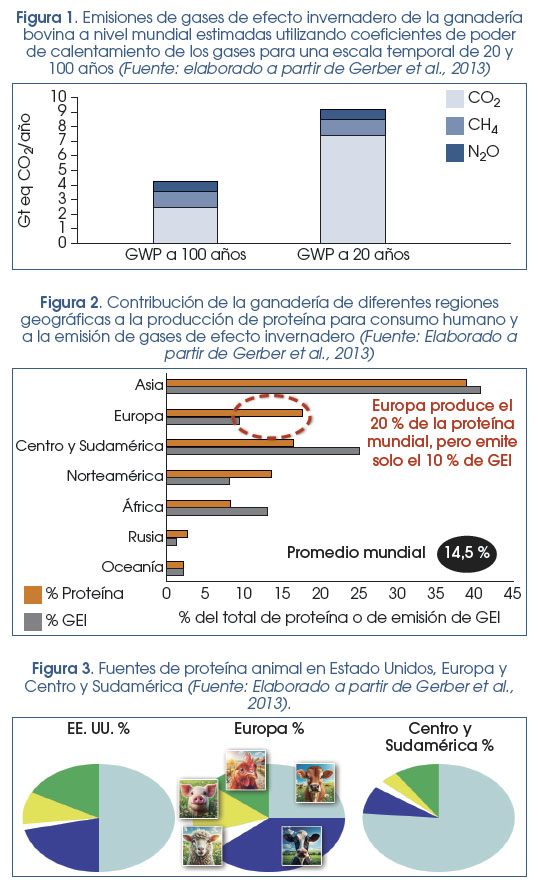

No todos los gases de efecto invernadero tienen el mismo potencial de calentamiento global (Global Warming Potential, GWP) y los coeficientes que se aplican para expresar las emisiones en equivalentes de CO2 cambian también con la escala temporal para la que se estime el efecto. En escalas de tiempo más cortas se incrementan las estimaciones de aquellas actividades en las que el metano es un contribuyente significativo, como sucede con la ganadería. Así, por ejemplo, las emisiones —expresadas en equivalentes de CO2— del ganado bovino, sin cambiar las proporciones molares de los diferentes gases, se incrementan un 114 % cuando se utiliza un coeficiente de poder de calentamiento para una escala temporal de 20 en vez de 100 años, que es la escala más utilizada en los estudios científico-técnicos (Figura 1).

No todos los gases de efecto invernadero tienen el mismo potencial de calentamiento global (Global Warming Potential, GWP) y los coeficientes que se aplican para expresar las emisiones en equivalentes de CO2 cambian también con la escala temporal para la que se estime el efecto. En escalas de tiempo más cortas se incrementan las estimaciones de aquellas actividades en las que el metano es un contribuyente significativo, como sucede con la ganadería. Así, por ejemplo, las emisiones —expresadas en equivalentes de CO2— del ganado bovino, sin cambiar las proporciones molares de los diferentes gases, se incrementan un 114 % cuando se utiliza un coeficiente de poder de calentamiento para una escala temporal de 20 en vez de 100 años, que es la escala más utilizada en los estudios científico-técnicos (Figura 1).

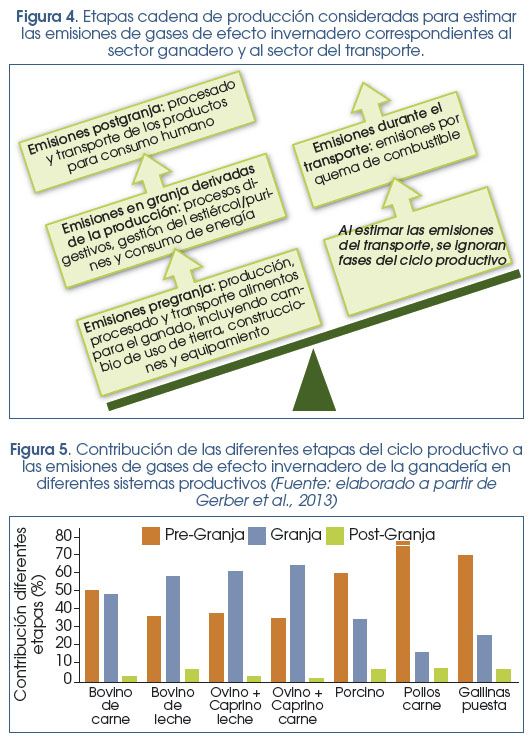

En segundo lugar, es oportuno mencionar que las emisiones de GEI de la actividad ganadera no son uniformes a nivel regional y no pueden ser extrapoladas de unos países a otros. Así, por ejemplo, se estima que la ganadería europea produce el 20 % de la proteína de origen animal, pero solo es responsable del 10 % de las emisiones atribuibles a esta actividad (Figura 2).

Esta diferencia es debida, por una parte, a la distinta proporción de especies ganaderas, ya que la intensidad de las emisiones, como analizaremos en un apartado posterior, es mayor en las especies rumiantes que en las especies no rumiantes (p.ej., porcino, aves) y la importancia relativa de cada especie ganadera varía entre países. Así, por ejemplo, en Europa la proteína de origen animal es aportada fundamentalmente a través de la leche de vaca y de la carne de porcino, mientras que en Centro y Sudamérica está asociada a la producción de carne de vacuno. No obstante, el sistema de producción, dentro de cada especie, también influye en las emisiones de GEI, como indica el hecho de que la ganadería de EE. UU. presenta una contribución relativa similar a Europa en lo que respecta a GEI, pero con una distribución de fuentes de proteína más próxima a la de Centro y Sudamérica (Figura 3).

Resulta, por tanto, obvio que no deberían realizarse generalizaciones respecto al impacto de la ganadería y a la hora de tomar decisiones deberían evaluarse las circunstancias concretas que concurren en cada país y en los diferentes sistemas de producción.

¿La ganadería produce más gases de efecto invernadero que el transporte?

La afirmación ampliamente recogida en los medios de comunicación y en informes de diferentes organizaciones de que la ganadería en su conjunto emite más gases de efecto invernadero (GEI) que el transporte se apoya en un estudio publicado por la FAO en el año 2006 (Steinfeld et al., 2006).

En el citado estudio, se estimó que la ganadería era responsable del 18 % de las emisiones de origen antropogénico y en las conclusiones se indica literalmente que emite más gases que los medios de transporte, cuya contribución se cifra en un 13 %. En un posterior estudio, patrocinado también por la FAO (Gerber et al., 2013) se redujo la contribución del sector ganadero hasta un 14,5 % y, aunque no se realizó una comparación explícita con las emisiones de los medios de transporte, la cifra estimada seguía siendo superior a la que se atribuía a este último. Los autores de este informe, posteriormente a la publicación, señalaron que las cifras de ambos sectores no debían compararse, debido a la diferente metodología utilizada, pero, a pesar de ello, la idea de que la ganadería emite más GEI que los medios de transporte ha perdurado en el tiempo y sigue utilizándose, ya sea por ignorancia o por algún tipo de interés.

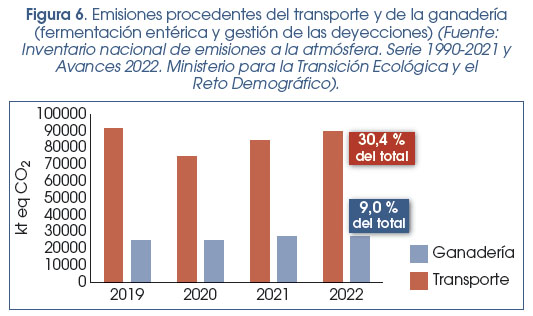

Así, en los estudios patrocinados por la FAO, en la estimación de las emisiones de la ganadería se tuvo en cuenta las diferentes etapas de la cadena de producción, es decir, aquellas anteriores a la granja (asociadas a la construcción de las instalaciones y la fabricación del equipamiento, la producción, el procesado y transporte de alimentos para el ganado), en la propia granja (emisiones entéricas, almacenamiento y manejo de las deyecciones y uso de la energía para las operaciones rutinarias) y posteriores a la granja (procesado y transporte de los alimentos obtenidos para consumo humano) (Figura 4). Sin embargo, en el caso del transporte, únicamente se estimaron las emisiones derivadas de la quema de combustible durante el transporte.

Así, en los estudios patrocinados por la FAO, en la estimación de las emisiones de la ganadería se tuvo en cuenta las diferentes etapas de la cadena de producción, es decir, aquellas anteriores a la granja (asociadas a la construcción de las instalaciones y la fabricación del equipamiento, la producción, el procesado y transporte de alimentos para el ganado), en la propia granja (emisiones entéricas, almacenamiento y manejo de las deyecciones y uso de la energía para las operaciones rutinarias) y posteriores a la granja (procesado y transporte de los alimentos obtenidos para consumo humano) (Figura 4). Sin embargo, en el caso del transporte, únicamente se estimaron las emisiones derivadas de la quema de combustible durante el transporte.

La contribución relativa de las diferentes etapas del ciclo productivo de la ganadería a las emisiones totales varía entre sistemas de producción (Figura 5), pero, por término medio, las emisiones en la etapa de granja representan el 50 % de las emisiones procedentes de la ganadería. En esta etapa, la mayor parte es atribuible a la fermentación entérica (77 %) y a la gestión de las deyecciones (20 %), siendo poco significativas las emisiones atribuibles a otras actividades (p.ej., preparación y distribución de raciones, ordeño, etc.) dentro de la granja (3 %) (Gerber et al., 2013).

En consecuencia, si las emisiones en granja representan el 50 % del total de emisiones de la ganadería, se podría estimar que estas emisiones —asociadas fundamentalmente al consumo de alimentos por el ganado— representarían alrededor del 7-8 % y no el 14,5 % de las emisiones totales de origen antropogénico. Esta cifra, como puede apreciarse en la Figura 6, es similar a la recogida en el inventario nacional de gases de efecto invernadero de nuestro país (9 %), siendo el transporte responsable del 30 % del total de emisiones. Esta cifra es coincidente con la señalada en los inventarios nacionales de otros países, como el Reino Unido o Estados Unidos.

En consecuencia, si las emisiones en granja representan el 50 % del total de emisiones de la ganadería, se podría estimar que estas emisiones —asociadas fundamentalmente al consumo de alimentos por el ganado— representarían alrededor del 7-8 % y no el 14,5 % de las emisiones totales de origen antropogénico. Esta cifra, como puede apreciarse en la Figura 6, es similar a la recogida en el inventario nacional de gases de efecto invernadero de nuestro país (9 %), siendo el transporte responsable del 30 % del total de emisiones. Esta cifra es coincidente con la señalada en los inventarios nacionales de otros países, como el Reino Unido o Estados Unidos.

Podemos concluir, basándonos en una interpretación no sesgada de los datos existentes, que la ganadería no emite más gases de efecto invernadero que el transporte. Obviamente, detrás de los datos señalados hay un fundamento biológico, que conviene entender.

¿Por qué la ganadería emite menos GEI que el transporte?

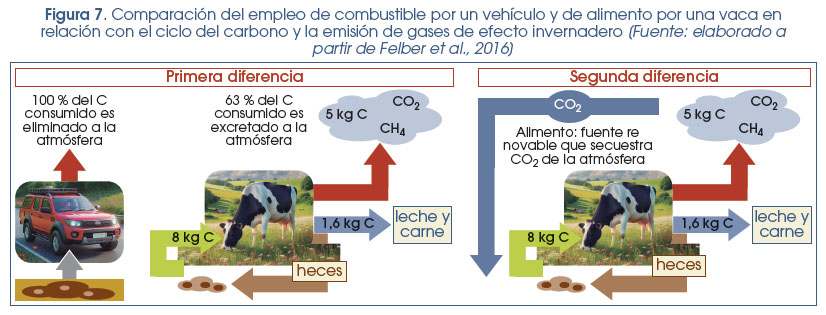

Los medios de transporte utilizan combustibles (p.ej., gasolina, gasoil) derivados del petróleo, que es un recurso energético no renovable, generado hace millones de años. En el proceso de combustión, los hidrocarburos contenidos en el combustible son oxidados, liberando diferentes gases a la atmósfera, mayoritariamente CO2 (Figura 7). Este CO2 no es reutilizado para volver a sintetizar petróleo por lo que se acumularía en la atmósfera si no fuese reutilizado por otros procesos, como puede ser la fotosíntesis vegetal.

En el caso del ganado hay dos aspectos diferenciales. En primer lugar, no todo el carbono ingerido con los principios nutritivos (proteínas, glúcidos, lípidos) se transforma en CO2. Así, por ejemplo, en una vaca adulta produciendo leche, parte del carbono quedará retenido en la leche producida o en el cuerpo del animal (incremento de peso corporal). Otra parte, consecuencia de los procesos de fermentación en el tracto digestivo o del metabolismo celular, es transformada en CO2 u otros gases de efecto invernadero, como el metano (CH4). Por último, otra parte se elimina en las heces y la orina y de ésta solo una fracción se transforma en gases de efecto invernadero. Por tanto, al contrario que sucede con el transporte, no todo el carbono consumido se transforma en gases de efecto invernadero (ver Figura 7).

El segundo aspecto diferencial es que el combustible que utiliza el transporte no es renovable, pero los alimentos vegetales que consumen los animales constituyen una fuente renovable, que capta CO2 de la atmósfera —a través de la fotosíntesis— para su crecimiento. Por tanto, la producción animal se basa en un ciclo de carbono, de manera que el CO2 emitido por los animales —procedente de los alimentos que consumen— es reciclado para el crecimiento vegetal y, por tanto, no incrementaría la concentración de gases en la atmósfera. Por este motivo, a la hora de evaluar las emisiones de gases de efecto invernadero por parte del ganado —no de la actividad ganadera en su conjunto— no se contabilizan las emisiones directas de CO2, ya que se considera que éste se recicla (ver Figura 7).

¿Si no se contabilizan las emisiones directas de CO2 por parte de los animales por qué la ganadería contribuye a las emisiones de GEI?

Como se mencionó anteriormente, el CO2 emitido directamente por el animal —fruto de la digestión (fermentación entérica) o del metabolismo— o aquel derivado de los procesos de fermentación en las deyecciones (estiércol, purines) no se contabiliza a la hora de calcular las emisiones de GEI en la granja porque se recicla y, por tanto, se considera un balance cero. Sin embargo, sí se contabilizan las emisiones de metano (CH4) y de óxido nitroso (N2O). Ambos gases se contabilizan porque su poder de calentamiento global es muy superior al CO2 (Forster et al., 2021).

Por otra parte, en las diferentes etapas del proceso productivo, como en la producción (p.ej., fertilización, cultivo, siega, etc..), procesado y trans- porte de los alimentos para el ganado, en las operaciones rutinarias de las granjas (p.ej., en la preparación y distribución de las raciones diarias o en el ordeño) y también en los procesos que se realizan después de la granja (p.ej., transporte de la leche a las centrales, procesado y distribución), se utiliza energía no renovable (combustibles fósiles o energía eléctrica generada mediante fuentes no renovables), que tanto en su obtención como en su empleo ha generado, fundamentalmente, emisiones de CO2, que sí se contabilizan cuando se calcula la huella de carbono de los productos ganaderos.

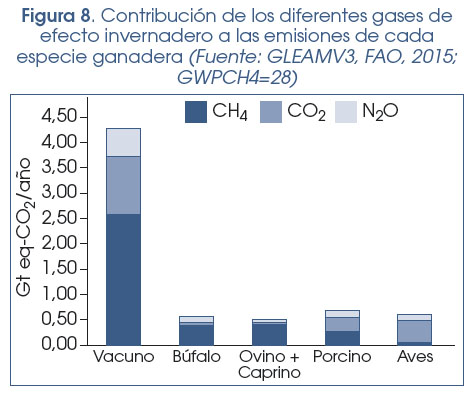

Sin embargo, al evaluar la contribución de distintos gases en todo el proceso de producción, se asigna al metano un papel significativo, representando en promedio el 54 % (con variaciones del 6 % al 75 % según la especie animal) (ver Figura 8). Es esencial notar que esta evaluación se realizó utilizando un potencial de calentamiento del metano para un periodo de 100 años (GWP100 = 28 veces más potente que el CO2). No obstante, la tendencia actual es considerar un periodo más corto, donde el potencial de calentamiento del metano es mucho mayor (GWP a 20 años = 81,2 veces el del CO2). Según este enfoque, la contribución promedio del metano se elevaría a un 77 % (con variaciones del 15 % al 91 %). En resumen, el metano (CH4) destaca como el principal contribuyente a las emisiones generadas por la ganadería.

Sin embargo, al evaluar la contribución de distintos gases en todo el proceso de producción, se asigna al metano un papel significativo, representando en promedio el 54 % (con variaciones del 6 % al 75 % según la especie animal) (ver Figura 8). Es esencial notar que esta evaluación se realizó utilizando un potencial de calentamiento del metano para un periodo de 100 años (GWP100 = 28 veces más potente que el CO2). No obstante, la tendencia actual es considerar un periodo más corto, donde el potencial de calentamiento del metano es mucho mayor (GWP a 20 años = 81,2 veces el del CO2). Según este enfoque, la contribución promedio del metano se elevaría a un 77 % (con variaciones del 15 % al 91 %). En resumen, el metano (CH4) destaca como el principal contribuyente a las emisiones generadas por la ganadería.

¿Qué impacto tienen las emisiones de metano en el conjunto de emisiones de GEI y cuáles son las fuentes de metano?

Las emisiones globales de metano de origen antropogénico se estiman en alrededor de 380 Mt/ año, que representan alrededor del 18 % del total de emisiones de GEI atribuibles a la actividad humana, cuando se aplica un coeficiente de calentamiento del metano (GWP100) de 28. Este porcentaje se incrementa hasta el 39 % cuando se considera el poder de calentamiento global del CH4 para un periodo de 20 años (GWP20 = 81,2 veces el poder de calentamiento del CO2).

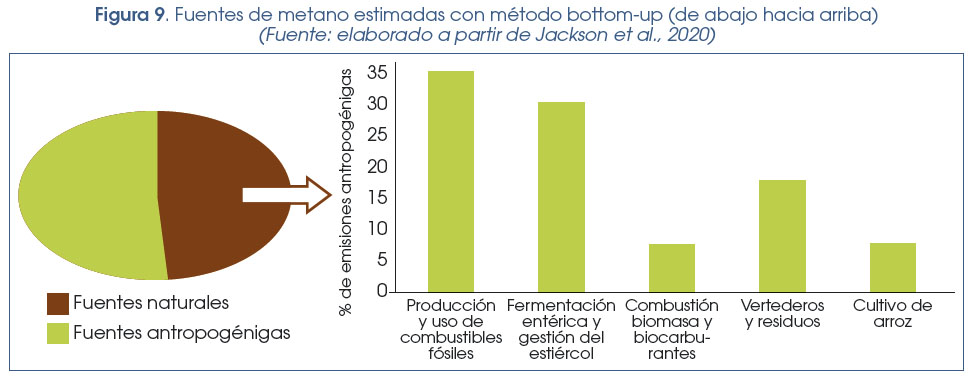

Dentro de las fuentes antropogénicas, se atribuye a la actividad ganadera —consecuencia de la fermentación entérica y de la gestión del estiércol— un 31 % (aprox. 115 Mt/año) (Figura 9). Si a esta contribución se suma aquella asociada a la producción de los combustibles fósiles utilizados en todas las etapas del proceso productivo (p.ej., transporte de materias primas, elaboración de piensos, operaciones agrícolas, etc.), la actividad ganadera sería la mayor fuente de metano de origen antropogénico.

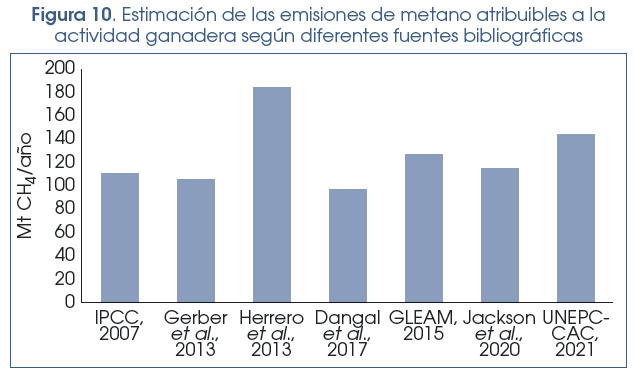

La estimación de la emisión de metano atribuible tanto a la ganadería como a otras fuentes, ya sean antropogénicas o naturales, está sujeta a una elevada incertidumbre. En el caso de la ganadería, tal y como refleja la Figura 10, según la fuente consultada la estimación puede oscilar dentro de un amplio rango (entre 97 y 185 Mt/año).

La estimación de la emisión de metano atribuible tanto a la ganadería como a otras fuentes, ya sean antropogénicas o naturales, está sujeta a una elevada incertidumbre. En el caso de la ganadería, tal y como refleja la Figura 10, según la fuente consultada la estimación puede oscilar dentro de un amplio rango (entre 97 y 185 Mt/año).

¿Se recicla el metano en la atmósfera de forma similar al CO2?

El metano permanece en la atmósfera un corto periodo de tiempo (entre 8 y 12 años), ya que es transformado en CO2 a través de diferentes mecanismos. Se estima que, en la troposfera, mediante la acción de radicales hidroxilo, se puede realizar anualmente la oxidación fotoquímica de alrededor de 553 Mt de CH4 (IPCC, 2021). Una cantidad menor (31 Mt/año) es oxidada a través de diferentes mecanismos en la estratosfera. Además, a nivel del suelo, las bacterias metanotróficas oxidan enzimáticamente otros 30 Mt/año de metano, transformándolo en CO2 (Saunois et al., 2020).

En total se estima que se pueden reciclar anualmente alrededor de 595 Mt de CH4, que es una cifra muy superior a la cantidad emitida por la ganadería (115 Mt/año) y por la actividad antropogénica (357-404 Mt), en general, pero inferior a las emisiones globales (600-893 Mt/año), ya que hay que añadir las fuentes naturales (243-489 Mt/año; p.ej., humedales, termitas, permafrost, etc.). En consecuencia, al emitirse una cantidad superior a la capacidad de reciclado, la concentración de metano en la atmósfera aumenta anualmente.

¿El metano producido por el ganado debería tener una consideración diferente al metano generado por la industria energética?

Como se explicó en un apartado anterior, a la hora de estimar las emisiones de CO2 asociadas a la actividad ganadera se incluyen en el cálculo las emisiones indirectas derivadas fundamentalmente del empleo de combustibles fósiles y se excluyen las emisiones directas, es decir, aquellas producidas en el metabolismo celular —y eliminadas al exterior mediante la respiración—, así como aquellas que se producen en la fermentación de materia orgánica, ya sea en el tracto digestivo o en las deyecciones. Esto es así porque se considera que el CO2 que se elimina procede de aquellas moléculas de carbono incorporadas con los vegetales de la dieta y que las plantas han sintetizado empleando CO2 capturado de la atmósfera. Por tanto, los animales eliminan al medio el carbono que previamente las plantas han secuestrado de la atmósfera.

Sobre esta base, podríamos preguntarnos cuál sería la justificación para no hacer esta misma distinción entre el metano de origen biógeno y aquel otro relacionado con los combustibles fósiles. El metano emitido por los animales o las deyecciones procede de una fuente de C renovable. Sin embargo, en la extracción y transporte de combustibles fósiles, así como en algunos procesos de transformación, como en la gasificación subterránea del carbón, existen fugas de metano, que obviamente no procede de fuentes renovables (IEA, 2023).

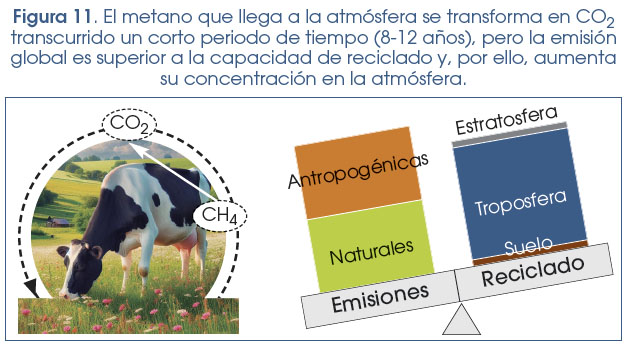

La justificación, si bien no exenta de crítica, es sencilla. Por un lado, se considera que se ha superado la capacidad de reciclado natural del metano y, por tanto, la concentración de metano en la atmósfera crece anualmente. Por otra parte, se tiene en cuenta el mayor potencial de calentamiento global (GWP) del metano respecto al CO2, que, como se ha explicado en apartados anteriores, puede oscilar entre 28 y 81, según el horizonte temporal de cálculo. La suma de ambos factores ha determinado que se contabilicen las emisiones de todas las fuentes de metano, independientemente de si proceden de una fuente de C renovable o no (Figura 11).

La justificación, si bien no exenta de crítica, es sencilla. Por un lado, se considera que se ha superado la capacidad de reciclado natural del metano y, por tanto, la concentración de metano en la atmósfera crece anualmente. Por otra parte, se tiene en cuenta el mayor potencial de calentamiento global (GWP) del metano respecto al CO2, que, como se ha explicado en apartados anteriores, puede oscilar entre 28 y 81, según el horizonte temporal de cálculo. La suma de ambos factores ha determinado que se contabilicen las emisiones de todas las fuentes de metano, independientemente de si proceden de una fuente de C renovable o no (Figura 11).

¿Cuál es el impacto de las emisiones de metano de la ganadería cuando se incluye el reciclado?

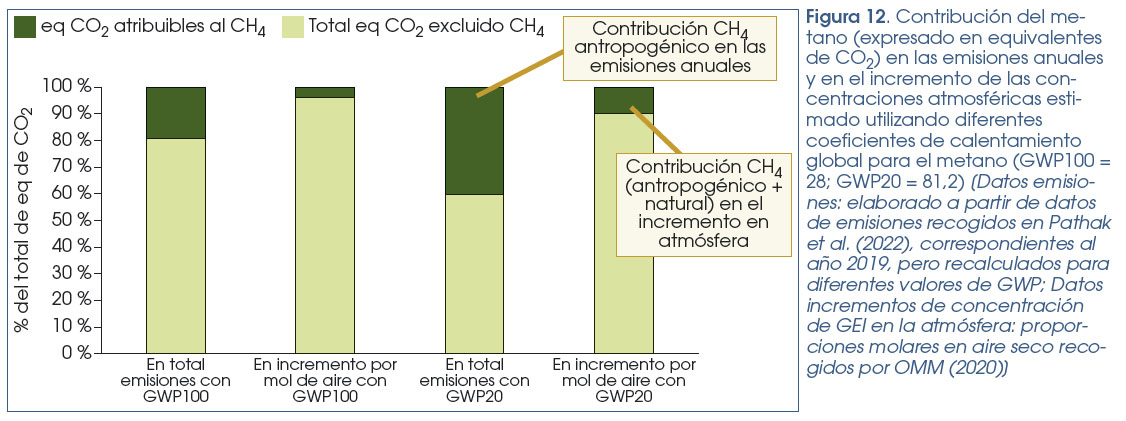

Anteriormente se señaló que el impacto de las emisiones antropogénicas de CH4 oscila entre el 18 y el 39 % del total de emisiones de equivalentes de CO2, dependiendo del coeficiente de poder de calentamiento global empleado en los cálculos (GWP100 o GWP20) (Figura 12). Sin embargo, este impacto no tiene en cuenta el reciclado anual (595 Mt) que se produce del CH4, de manera que el impacto real de una emisión anual será aquél derivado del incremento de la concentración en la atmósfera de los diferentes GEI.

Por este motivo, hemos calculado la proporción de CO2 y CH4 tanto en las emisiones antropogénicas (producción de GEI), como en el incremento de la concentración atmosférica de ambos gases. Se realizó la estimación considerando dos coeficientes de poder de calentamiento (GWP100 y GWP20) para el metano.

Independientemente del GWP utilizado, la proporción de CH4 en el incremento anual de eq de CO2 en la atmosfera es muy inferior a la proporción teórica estimada en las emisiones (18 vs 2,8 % del total de eq de CO2 con un GWP100 de 28; 39 vs 7,6 % con GWP100 de 81,2). Si nos centramos en los valores estimados con el coeficiente GWP20 (el más desfavorable para evaluar el impacto del CH4), podemos concluir que el metano (natural + antropogénico) sería responsable del 7,6 % del incremento total de equivalentes de CO2 en la atmósfera (datos estimados para el 2019).

Dado que se considera que las fuentes antropogénicas son responsables del 55% del metano emitido, y que la actividad ganadera emite el 31 % del metano antropogénico, se podría concluir que, en el año 2019, el metano emitido por la ganadería, a nivel mundial, fue responsable del 1,3 % del incremento total de equivalentes de CO2 en la atmósfera.

La base biológica que determina que el impacto de la ganadería es menor en el incremento final de concentración atmosférica que en las emisiones teóricas no es otra que el reciclado natural del metano en la atmósfera. El incremento anual en la concentración de gases en la atmósfera es el balance final entre la cantidad emitida y la cantidad que se recicla e ignorar este hecho penaliza excesivamente a la ganadería, ya que el metano es el principal gas de efecto invernadero producido en esta actividad (54-77 % del total de equivalentes de CO2 producidos anualmente por la ganadería, dependiendo del procedimiento de cálculo). A partir de los datos señalados, se puede concluir que la contribución real de la ganadería al incremento anual de la concentración de gases de efecto invernadero (eq de CO2) es muy inferior al 14,5 % estimado para las emisiones y se situaría, contabilizan- do todos los gases, en valores inferiores al 5 %.

¿Cuál es el impacto de la ganadería bovina de nuestro país en lo que respecta a la emisión de GEI?

Se estima que el ganado vacuno es responsable del 62-72 % (dependiendo del GWP aplicado al metano) del total de las emisiones atribuibles a la ganadería (ver Figura 8). Esta elevada contribución es resultado del elevado censo de ganado bovino (alrededor de 1.400 millones de animales) y de su elevado coeficiente de emisión (de media alrededor de 2.636 kg de eq-CO2/animal y año), consecuencia de su fisiología digestiva y peso corporal.

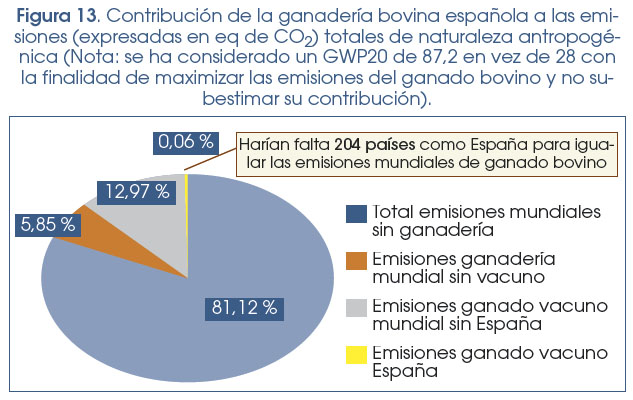

Si consideramos que la ganadería bovina española presenta un impacto similar a la media mundial, se podría estimar que sería responsable del 0,41 % del total de emisiones de la ganadería bovina mundial. Ello implica que eliminar toda la ganadería bovina de nuestro país permitiría reducir las emisiones mundiales entre 0,018 y 0,038 Gt de eq CO2, según se considere un GWP del metano de 28 o de 81,2. En cualquier caso, implicaría reducir las emisiones mundiales de GEI menos de un 0,06 % (ver Figura 13).

Si consideramos que la ganadería bovina española presenta un impacto similar a la media mundial, se podría estimar que sería responsable del 0,41 % del total de emisiones de la ganadería bovina mundial. Ello implica que eliminar toda la ganadería bovina de nuestro país permitiría reducir las emisiones mundiales entre 0,018 y 0,038 Gt de eq CO2, según se considere un GWP del metano de 28 o de 81,2. En cualquier caso, implicaría reducir las emisiones mundiales de GEI menos de un 0,06 % (ver Figura 13).

No obstante, como se explicó en un apartado anterior, el impacto real de una actividad no debe medirse exclusivamente en función de las emisiones, sino en el incremento de la concentración de gas en la atmósfera. Y, en este sentido, considerando que, en el año 2019, el metano emitido por la ganadería mundial fue responsable del 1,3 % del incremento anual de equivalentes totales de CO2 y que al subsector del ganado bovino se le podría atribuir el 72,4 % de este incremento (considerando un GWP20 = 81,2), se podría estimar que, en el año 2019, la ganadería bovina española fue responsable del 0,05% del incremento de CH4 en la atmósfera, es decir, de 0,004 ppb (ppb equivale a partes por mil millones) de un total de 8 ppb de CH4. Estas cifras claramente ponen de manifiesto que la ganadería bovina española no es un contribuyente significativo de GEI.

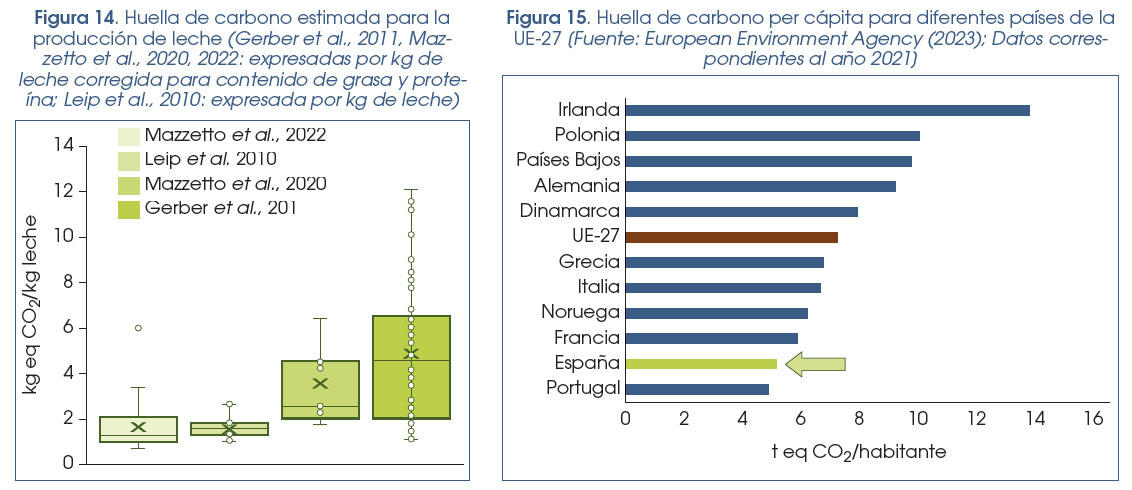

Cabe señalar, además, que hemos realizado las estimaciones considerando que la ganadería española se comportaría como la media mundial. Sin embargo, es conocido que existen diferencias entre sistemas de producción de vacuno en la huella de carbono. Así, por ejemplo, en una revisión reciente (Mazzetto et al., 2022), que compara estudios efectuados en diferentes países, situados en África, América, Asia, Europa y Oceanía, se recogen valores de huella de carbono de la leche que oscilan entre 5,99 y 0,74 kg de equivalentes de CO2/kg de leche corregida para contenido de proteína y de grasa. En un informe publicado en el 2010 (Leip et al., 2010) en el que se comparan las emisiones por kg de leche, se estimó un valor medio para la UE-27 de 1,4 kg eq CO2/kg de leche, con un rango que osciló entre 1 y 2,7 kg eq CO2/kg leche. El valor estimado para España fue muy próximo al valor medio, señalado para Europa, pero inferior al valor medio mundial.

Conviene también recordar que, en la alimentación del ganado, y en especial de los rumiantes, se utiliza una elevada cantidad de subproductos agroindustriales, de forma que la actividad ganadera es un elemento clave de la economía circular. Reducir la actividad ganadera podría incrementar el acúmulo de estos subproductos, que se traduciría en un incremento de la emisión de gases de efecto invernadero, en especial de metano, sin ninguna contraprestación productiva. Sin embargo, esta reducción en las emisiones asociadas al reciclado de estos subproductos no se contabiliza cuando se estiman las emisiones de la ganadería.

¿Por qué desde las instituciones se hace hincapié en reducir las emisiones de la ganadería?

Considerando la reducida contribución de la ganadería al incremento de la concentración de GEI en la atmósfera, y en particular de la ganadería bovina de nuestro país, la pregunta que se plantea es por qué se hace tanto hincapié en reducir las emisiones de la ganadería. Es oportuno señalar, además, que España es uno de los países de la UE-27 con menor huella de carbono per cápita (European Environment Agency, 2013).

El Acuerdo de París, que es jurídicamente vinculante para los países firmantes, contempla reducir las emisiones de GEI para que el incremento de temperatura no supere los 2 ºC en el año 2100. Sin embargo, algunos estudios señalan que la eliminación de todas las emisiones asociadas a la producción de energía y el transporte podría no ser suficiente para alcanzar este objetivo y es necesario extender las restricciones a otras actividades, como la producción de alimentos y, en especial, a la ganadería por su significativa contribución a las emisiones de metano (Clark et al., 2020; Eisen y Brown, 2022).

Cabe indicar que, aunque se reduzcan las emisiones de CO2 en el corto plazo, la concentración de este gas en la atmósfera perdurará mucho tiempo y, por tanto, su efecto sobre la temperatura atmosférica. Sin embargo, el CH4 tiene un menor periodo de vida y su poder de calentamiento global es mucho más elevado que el CO2. En consecuencia, si se reducen las emisiones de CH4 se podrá reducir de forma rápida su concentración en la atmósfera y, lo que es más importante, el poder de calentamiento global de los gases de efecto invernadero acumulados en la atmósfera. Por este motivo, se ha firmado un compromiso mundial sobre el metano, con el objetivo colectivo de reducir las emisiones mundiales en un 30 % hasta el 2030. Si bien la UE acordó centrar el esfuerzo en reducir las emisiones derivadas de la industria energética, no se renuncia a mitigar las emisiones también en otros sectores, como el agrícola.

A través de acciones en la ganadería (fundamentalmente mejorando la eficiencia técnica e implementando estrategias de mitigación) se podría reducir las emisiones y especialmente la concentración de metano en la atmósfera. Ello implica que la ganadería se convierte en un aliado para reducir el efecto de los GEI, pero no lo convierte en una de las principales causas del cambio climático.

Desde el respeto que merece una actividad y a una profesión culturalmente arraigada a la sociedad humana, fundamental para el suministro de alimento, la fijación de población rural, la economía circular y el mantenimiento y gestión del medio ambiente, las medidas que se implementen deben basarse en un adecuado balance entre beneficio y perjuicio, máxime cuando, como se ha señalado anteriormente, los datos científicos demuestran que no se puede señalar a la ganadería como una de las principales causas del cambio climático.

La mayor parte de los estudios que estiman el efecto de reducir o eliminar la producción y consumo de productos de origen animal se apoyan en el efecto sobre las emisiones (Eisen y Brown, 2022), pero no evalúan el impacto real en el incremento de la concentración de gases en la atmósfera y no incluyen en sus análisis los beneficios de la ganadería, tales como el reciclado de los subproductos agroindustriales y su contribución al mantenimiento de la población rural y los ecosistemas pastorales.

Los estudios, además, son de carácter global y no incluyen las especiales circunstancias que concurren a nivel regional. Por tanto, implementar medidas drásticas como una intensa reducción o la eliminación de la producción ganadera, si no se realiza una evaluación adecuada, que incorpore nuestras circunstancias socioeconómicas, técnico-productivas y ambientales, podría no reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero y, sin embargo, podría causar efectos socioeconómicos y ambientales adversos, además de reducir la soberanía alimentaria e incrementar nuestra dependencia tecnológica.

Si quieres leer el artículo en PDF puedes descargarlo desde este enlace o también desde "Documentos" al final de esta noticia.

Artículo técnico publicado por F.J. Giráldez1, S. Andrés1, F. Rozada1, A. Martín1 y R. Bodas2 en el número 267 de la revista Frisona Española, correspondiente a los meses de mayo y junio de 2025.

1 Instituto de Ganadería de Montaña. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Univ. de León

2 Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.

1ª entrega de la serie “Ciencia vs Opinión”, publicada en la revista FEFRICALE, núm. 32, abril 2024

Otro artículo de la serie:

Ciencia vs Opinión 2: Competencia por las tierras de cultivo y los alimentos entre el ganado y el hombre

Bibliografía

Adesogan A.T., Havelaar, A.H., McKune, S.L., Eilittä, M., Dahl, G.E. 2020. Animal sources: Sustainability problem or malnutrition and sustainability solution? Perspective matters. Global Food Security, 25, 100325.

Beal, T., Ortenzi, F., Fanzo, J. 2023. Estimated micronutrient shortfalls of the EAT-Lancet planetary health diet. Lancet Planet Health, 7, e233-37.

Cambeses-Franco, C., Feijoo, G., Moreira, M.T., González-García, S. 2022. Co-benefits of the EAT-Lancet diet for environmental protection in the framework of the Spanish dietary pattern. Science of Total Environment, 836,155683.

Cassidy, E.S., West, P., Gerber, J.S., Foley, J.A. 2013. Redefining agricultural yields from tonnes to people nourished per hectare. Environmental Research Letters, 12, 064016.

CAST. 1999. Animal agriculture and global food supply. Task Force Report, 135.

CNCAA. 2023. Datos de producción de piensos 2022. MAPA. https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/alimentacion-animal/2022-informeapublicardatosdeproducciondepiensosenespana2022_tcm30-459584.pdf

Dalile, B., Kim, C., Challinor, A., Geurts, L., Gibney, E.R., Galdos, M.V., La Fata, G., Layé, S., Mathers, J.C., Vauzour, D., Verkuyl, J.M., Thuret, S. 2023. The EAT-Lancet diet reference diet and cognitive function across the life course. Lance Planet Health, 6, 6749-59.

FAO, 2018. World Livestock: Transforming the Livestock Sector through the Sustainable Development Goals. FAO, Rome, Italy, pp. 222. Retrieved from. http://www.fao. org/3/CA1201EN/ca1201en.pdf.

FAO. 2019. The State of Food and Agriculture 2019. Moving forward on food loss and waste reduction. Rome. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO

FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF. 2022. El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2022. Adaptación de las políticas alimentarias y agrícolas para hacer las dietas saludables más asequibles. Roma, FAO. https://doi.org/10.4060/cc0639es.

FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF. 2023. Versión resumida de El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2023. Urbanización, transformación de los sistemas agroalimentarios y dietas saludables a lo largo del continuo rural-urbano. Roma, FAO. http://doi.org/10.4060/cc6550es

FAO. 2023. Contribution of terrestrial animal source food to healthy diets for improved nutrition and health outcomes – An evidence and policy overview on the state of knowledge and gaps. Rome, FAO. https://doi.org/10.4060/cc3912en

Godfray, H.C.J., Aveyard, P., Garnett, T., Hall, J.W., Key, T.J., Lorimer, J., Pierrehumberet, R.T., Scarborough, P., Springmann, M., Jebb, S. 2018. Meat consumption, health, and the environment. Science, 361, 6399.

Greenpeace, 2018. Día Mundial de la Alimentación: la ganadería industrial está devorando el planeta. https://es.greenpeace.org/es/noticias/diamundialdelaalimentacion-la-ganaderia-industrial-esta-devorando-el-planeta/

Herreman, L., Nommensen, P., Pennings, B., Laus, M.C. 2020. Comprehensive overview of the quality of plant- and animal sourced proteins based on the digestible indispensable amino acid score. Food Sci. Nutr., 8, 5379-5391.

HSUS, 2009. An HSUS Report: The Impact of Industrialized Animal Agriculture on World Hunger" (2009). Impact of Animal Agriculture. 6. https://www.wellbeingintlstudiesrepository.org/hsus_reps_environment_and_human_health/6

Ishangulyyev, R., Kim, S., Lee. S.H. 2019. Understanding food loos and waste- Why ere we losing and wasting food. Foods, 8, 297.

Iversen, O., Westengen, O.T., Jerven, M. 2023. The history of hunger: Counting calories to make global food security legible. World Development Perspectives, 30, 100504.

Leroy, F., Smith, N.W., Adesogan, A.T., Beal, T., Iannotti, L., Moughan, P.J., Mann, N. 2023. The role of meat in the human diet: evolutionary aspects and nutritional value. Animal Frontiers, 13, 11-18. https://doi.org/10.1093/af/vfac093

Livestock Global Alliance [LGA], 2016. Livestock for sustainable development in the 21st century 2016. Retrieved from: http://www.livestockdialogue.org/fileadmin/ templates/res_livestock/docs/2016/LGA-Brochure-revMay13th.pdf.

Manzano, P., Rowntree, J., Thompson, L., Prado, A., Ederer, P., Windisch, W., Lee, M.R.F. 2023. Challenges for the balanced attribution of livestock’s environmental impacts: the art of conveying simple messages around complex realities. Animal Frontiers, 13, 35-43.

Mottet, A., Haan, C., Falcucci, A., Tempio, G., Opio, C. 2017. Livestock: On our plates or eating at our table? A new analysis of the feed/food debate. Global Food Security, 14, 1-8.

OECD/FAO. 2023. OECD-FAO Agricultural Outlook (Edition 2022). OECD Agriculture Statistics (database). https://doi.org/10.1787/13d66b76-en

Olugbire, O.O., Olorunfemi, S., Oke, D.O. 2021. Global utilization of cereals: sustainability and environmental issues. Journal of Tropical Agriculur, Food, Environment and Extension, 20, 9-14.

Pogge, T. 2016. The hunger games. Food Ethics, 1, 9-27.

Poore, J., Nemecek, T. 2019. Reducing food`s environmental impacts through producers and consumers. Science, 360, 6392.

Porter, T.M. 1992. Objectivity as standardization: The rhetoric of impersonality in measurement, statistics and cost-benefit analysis. Annals of Scholarship, 9, 19-59.

Sobiecki, J.G., Appleby, P.N., Bradbury, K.E., key, T.J. 2016. High compliance with dietary recommendations in a cohort of meat eaters, fish eaters, vegetarians, and vegans: results from the European prospective investigation into cancer and nutrition-Oxford study. Nutr. Res., 36, 464-477.

Svedberg, P. 1999. 841 Million undernourished? World Development, 27, 2081-2098.

Villagran, M.M. 2022. Legumbres: situación mundial y nacional. Estudios y Políticas Agrarias – Odepa. Ministerio de Agricultura, Chile.

Well Feed Word. 2022. Understanding meat as food waste. https://awellfedworld.org/scarcity-vs-distribution/

Willet, W. et al. 2019. Food in the Anthropocene: the EAT-Lancet Commision on healthy diets from sustainable food systems. Lancet, 393, 447-92.

World Obesity Federation. 2023. World Obesity Atlas 2023. https://data.worldobesity.org/publications/WOF-Obesity-Atlas-V5.pdf

Zanten, H.H.E., Meerburg, B.G., Bikker, P., Herrero, M., de Boer, I.J.M. 2016. Opinion paper: The role of livestock in a sustainable diet: a land-use perspective. Animal, 10, 547-549.

Enlaces

-

YoutubeSuscríbete al canal de YouTube de CONAFE - Frisona Española

-

FacebookSíguenos en la página en Facebook de CONAFE - Frisona Española

-

TwitterSíguenos en el Twitter de CONAFE - Frisona Española

-

InstagramSíguenos en el Instagram de CONAFE - Frisona Española