Detectores de celo y sincronización, juntos mejor que separados

Artículo técnico publicado en la revista Frisona Española 266 (mar-abr 2025)

La reproducción ha mejorado de manera increíble en los últimos años. En el número 255 de Frisona Española, de mayo-junio de 2023, hablábamos de cómo había mejorado la reproducción al solucionarse el problema de la detección de celos para realizar la inseminación artificial (IA). El avance había llegado primeramente a finales de los 90 con la implementación de los programas de inseminación artificial a tiempo fijo (IATF) basados en el sistema Ovsynch, comúnmente llamado en España GPG...

El GPG inicial se mejoró con protocolos de presincronización, con o sin implantes vaginales de progesterona, basados en el uso de la hormona liberadora de gonadotropina, GnRH, como el doble Ovsynch o el G6G. Hoy día, son pocas las granjas que no usan los programas de IATF.

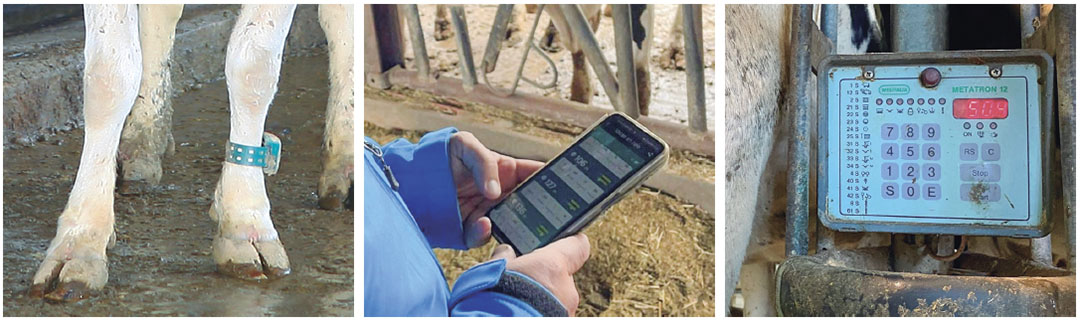

Mucho más recientemente llegaron los sistemas automatizados de detección de celo basados en los modernos acelerómetros, conocidos popularmente como collares. Se ha demostrado que los programas reproductivos basados en la detección del celo e IA mediante collares ofrecen resultados de fertilidad semejantes a los programas intensivos de IATF basados en el GPG. Aunque, como no hay dos granjas iguales, hay unas en las que va mejor uno y otras en las que va mejor otro. Pero la verdad es que con el uso de los dos sistemas simultáneamente en una granja habría muchas posibilidades de mejora.

Hubo granjas que sustituyeron completamente la IATF, basada en GnRH y prostaglandina (PG), por los collares, bien porque no les iba bien con la IATF, bien por evitar la aplicación de los tratamientos hormonales y la mano de obra que conllevan. Hay que tener en cuenta que la IATF implica unos seis tratamientos durante un periodo de casi un mes.

Una cama adecuada mejora la manifestación de los celos.

Sin embargo, otras granjas mantuvieron los dos sistemas. En unos casos usando primero los collares durante un tiempo variable después del periodo de espera voluntario (PEV) para la primera IA, y posteriormente, para las vacas que no se detectaron en celo, la IATF presincronizando con GnRH.

En otros casos, presincronizando con dos PG separadas dos semanas entre sí, inmediatamente después del PEV, para finalmente hacer un GPG entre 11 y 14 días después de la segunda prostaglandina, este protocolo se denomina Presynch, y se inseminan todas las vacas que se detectaban en celo con los collares antes de empezar el GPG.

Y finalmente, hubo granjas que cubrían a todas las vacas con IATF presincronizando con GnRH inmediatamente después del PEV para la primera IA tras el PEV y después usaban los collares para detectar e inseminar las vacas que salían en celo por no haber quedado preñadas con la IATF.

A todo lo anterior había que añadir las combinaciones –y en algunos casos complicaciones- que se podían derivar de la frecuencia con la que el veterinario hacía las visitas de reproducción, 7, 14, 21 o 30 días, ya que después de cada visita se hacen los grupos de vacas a tratar con los correspondientes calendarios de tratamiento. Y aún se puede complicar más si el veterinario hace agrupaciones adicionales de vacas en función de la fase del ciclo ovárico en la que se encuentre cada vaca.

Se haga lo que se haga, no se puede perder nunca de vista el objetivo de los programas de reproducción que no es otro que las vacas se preñen en el momento que determinemos, normalmente ajustado para conseguir un intervalo medio entre partos de 13 meses. Y a ser posible, que todas vacas estén dentro del rango de 12 a 14 meses, ya que preñarlas antes o después supone pérdidas económicas. Este objetivo general se puede conseguir mejor combinando los dos sistemas de control reproductivo: los collares y la IATF; pero, eso sí, basándonos en los avances que se han realizado con las investigaciones llevadas a cabo gracias a los collares y toda la información que aportan además de la de indicarnos en qué momento realizar la IA de las vacas que detecta en celo.

¿Qué avances se han realizado gracias a los collares?

Se sabía por diversos estudios científicos que un celo intenso es indicativo de un buen funcionamiento del ovario y el útero, de una buena ovulación y por lo tanto de una óptima fertilidad cuando la inseminemos. Pero con los collares ese conocimiento no solo se ha afianzado sino que lo tenemos disponible con cada vaca que sale en celo ya que la intensidad de éste se cuantifica de manera individual y nos permite tomar decisiones.

Por lo tanto, cuanto con más intensidad y más duración nos aparezca un celo en el monitor de los collares –el teléfono móvil o el ordenador de la oficina-, indistintamente de si es celo natural o si es inducido por los tratamientos hormonales, mejor tasa de fertilidad a la IA, con un aumento de entre 10 y 14 puntos porcentuales sobre la media. Y el beneficio no se limita solo a la mejora de la fertilidad sino que también se extiende al periodo embrionario disminuyendo la pérdida de gestación por muerte embrionaria. Este beneficio también se observa cuando se usan embriones, las vacas receptoras con celos intensos tienen mayor tasa de preñez y en las novillas superovuladas aunque un celo intenso no afecta a la calidad de los embriones sí hace que se incremente el número de embriones recolectados.

Son muchos los factores que influyen en la intensidad de los celos y con ello en la fertilidad. El número de partos es quizá el más conocido, las vacas multíparas tienen celos más cortos y menos intensos que las novillas, aunque hay estudios que han visto que las novillas de primer parto también pueden tener celos como los de las multíparas.

La baja condición corporal también es un factor que afecta negativamente a la calidad de los celos, especialmente si la pérdida de peso, o la no recuperación de este, se produce después del parto.

También es bien sabido que la intensidad del celo está influida por la producción de leche, a más producción menor intensidad de celo, pero en menor medida que la condición corporal y el número de partos.

La cojera y cualquier enfermedad alrededor del parto son importantísimas en lo que a una disminución de la expresión del celo se refiere.

Y los factores relacionados con el estrés social y las instalaciones, ambos están interrelacionados, son también muy importantes. El número de vacas por patio, la jerarquía social y muy especialmente el tipo de alojamiento y las instalaciones son claves. La jerarquía social es variable a lo largo del tiempo por lo que los collares nos dan la información precisa de cada celo. En cuanto a la densidad y las instalaciones la información de los collares nos permitirá hacer las modificaciones necesarias para la optimización de la reproducción.

¿Cómo aplicar la información aportadapor los collares?

Contrariamente a lo que se había dicho con anterioridad de que si se estaba haciendo un protocolo de IATF con doble Ovsynch o G6G era mejor no inseminar las vacas que salían en celo en medio del tratamiento y había que esperar a terminarlo para inseminar todas a la vez, ahora sabemos que si la vaca sale en celo con intensidad la podemos inseminar y obtendremos fertilidades igual de altas que si acabamos los tratamientos. Haciéndolo así preñaremos antes las vacas, reduciremos los días que la vaca está vacía y ahorraremos medicamentos.

Otra ventaja de tomar en consideración la intensidad y duración del celo es que, en el caso de celos débiles detectados con los collares, tanto naturales como tras la aplicación de PG en protocolos de presincronización, podemos aplicar GnRH en el momento de la IA mejorando con ello la fertilidad.

Otra aplicación muy interesante de los collares es el control de los celos en el PEV. Tradicionalmente, los celos en el PEV eran ignorados. Si ya era difícil centrarse en detectar los celos después del PEV, hacerlo y apuntarlos antes era un incremento de trabajo que ni se planteaba. Pero con los collares esos celos quedan registrados. Sabemos por diversos estudios que la vaca que hace uno o más celos durante el PEV va a tener una buena fertilidad posteriormente, por lo que es candidata a ser inseminada con un programa de reproducción basado en celos vistos con el collar, reduciendo con ello el número de tratamientos hormonales de la IATF con el ahorro consiguiente.

Imagen de un podómetro.

Revisando en el teléfono móvil los celos detectados con los collares.

La alta producción es un factor de riesgo en lo que a fertilidad se refiere.

Por el contrario, las vacas en las que al final del PEV no se hayan detectado en celo con los collares son candidatas ideales a doble Ovsynch o G6G y no esperar a que se detecte el celo para la IA ya que está, de producirse, tendrá baja fertilidad y un riesgo mayor de muerte embrionaria posterior en caso de quedar gestante.

Por todo ello, la combinación de los datos de los factores de riesgo anteriormente citados y la presencia o no de celos en el periodo de espera voluntario nos va a permitir clasificar las vacas para hacer grupos de aplicación de la IA a celo detectado con los collares o meterlas inmediatamente en un grupo de IATF.

Además de los factores de riesgo ya nombrados -enfermedades del posparto, la condición corporal y la producción de leche- hay otros factores que también han sido bien estudiados como el mérito genético para la fertilidad de las vacas, la duración del periodo seco, la duración del preparto y el tiempo de rumia durante el preparto.

Teniendo en consideración todas estas circunstancias, las vacas que hacen celo durante el periodo de espera voluntario y no presentan factores de riesgo, usando solo los collares para detectar el celo e IA, alcanzan fertilidades tan altas como casi el 60 % de preñez a la primera IA o porcentajes de preñez a los cinco meses posparto de casi el 90 %. Por el contrario, las vacas que no hacen celo en el periodo de espera voluntario y tienen factores de riesgo apenas alcanzan una fertilidad con IA a celo detectado del 35% y una tasa de preñez a los 5 meses posparto del 70%.

Ni que decir tiene que este último grupo de vacas se beneficiarían de la IATF con programas de presincronización como el doble Ovsynch o el G6G.

Toda esta información aportada por los acelerómetros durante el periodo seco y el periodo de espera voluntario nos permitirá decidir cuál podrá ser el mejor sistema de protocolo reproductivo, si IA con detección de celo con los collares o IATF con presincronización; qué tipo de semen usar, de leche o de carne, más caro o más barato, convencional o sexado; o si aplicamos tratamientos hormonales en el momento de la IA como GNRH en el momento de la IA o no.

En las novillas las diferencias entre aplicar la IATF usando alguno de los distintos protocolos hormonales y los collares son mínimas. En algunos estudios se ha visto que no hay diferencia en la fertilidad a la IA ni en los días a la preñez, aunque el número de IA es mayor en el grupo sincronizado que en el grupo de los collares. Dado que en muchas granjas las instalaciones de las novillas son muy sencillas, la reducción en la mano de obra que suponen los collares es un aspecto a tomar en consideración. Esto es más evidente cuanto más grandes son las explotaciones.

De cualquier manera, las decisiones no pueden ser aplicadas en todas las granjas por igual ni tan siquiera en una misma granja todo el tiempo, ya que las condiciones varían constantemente.

Tampoco se pueden hacer muchos protocolos simultáneos diferentes en una explotación, y además, variarlos continuamente… porque las probabilidades de que no se lleven a cabo correctamente, y con ello, de que la fertilidad sea un desastre, son muy grandes.

Y por último, sería también un error utilizar de manera continua los programas de IATF, basados en un uso intenso del Ovsynch con presincronización (doble Ovsynch, G6G, etc.), para inseminar las vacas con factores de riesgo y que no hacen celo en el periodo seco, sin tratar de controlar esos factores de riesgo y hacer selección genética teniendo en cuenta la fertilidad.

Recriar novillas genéticamente más fértiles y eliminar los factores de riesgo nos permitirá cubrir la mayoría de las vacas tempranamente por medio de la detección de celo con los collares y alcanzar la máxima fertilidad con un coste reducido, tanto en hormonas y número de pajuelas como en mano de obra.

Si quieres leer el artículo en PDF puedes descargarlo desde este enlace o también desde "Documentos" al final de esta noticia.

Artículo técnico publicado por Juan Vicente González Martín en el número 266 de la revista Frisona Española, correspondiente a los meses de marzo y abril de 2025.

Enlaces

-

YoutubeSuscríbete al canal de YouTube de CONAFE - Frisona Española

-

FacebookSíguenos en la página en Facebook de CONAFE - Frisona Española

-

TwitterSíguenos en el Twitter de CONAFE - Frisona Española

-

InstagramSíguenos en el Instagram de CONAFE - Frisona Española