Sostenibilidad en las granjas de vacuno de leche (9): Alojamiento del ganado y almacenamiento de las deyecciones

Artículo técnico publicado en la revista Frisona Española 268 (jul-ago 2025)

Introducción

Retomamos la serie que habíamos interrumpido en el número 266, y en la que se iban abordando y explicando las Mejores Técnicas Disponibles (MTDs) aplicables en el vacuno lechero para reducir el impacto ambiental de estas granjas, así como reducir el consumo energético y de agua en las mismas.

En este número abordamos el conjunto de MTDs que el Ministerio de Agricultura y Alimentación engloba bajo la denominación de “Almacenamiento de estiércol y purines”, por un lado, y “Control de metano en la gestión de purín y estiércol, por otro, y cuyo objetivo, como todas las MTDs, es reducir el impacto ambiental de la ganadería, bien reduciendo la emisión de olores, polvo y ruidos (que abordaremos en un trabajo posterior), bien reduciendo las emisiones de gases como el amoníaco (NH3), el metano (CH4), el óxido nitroso (NO2), etc.

Que las deyecciones se almacenen en forma de estiércol, de purín o en forma semisólida (o semifluida) depende de otros factores, como el tipo de alojamiento e, incluso, de la alimentación que reciben las vacas, como se explicó en trabajos anteriores (Frisona Española nº 237 a nº 242).

Por ello, iniciaremos este trabajo incidiendo en el papel de los alojamientos en la reducción del impacto ambiental de las granjas de vacuno de leche.

Alojamientos y tipo de residuo a almacenar

La naturaleza y consistencia de las deyecciones que deben ser posteriormente transferidas y almacenadas están fuertemente condicionadas por la forma en que se alojan los animales. Pero los modelos de alojamiento que pueden parecer idénticos pueden generar diferentes tipos de residuos y efluentes dependiendo de:

• Las características del alojamiento (superficie por animal, anchura y disposición de los pasillos).

• Si se mezclan o no diferentes tipos de estiércol de otras categorías de animales.

• La cantidad y calidad de la paja utilizada.

• La frecuencia y el método de encamado.

• Periodicidad de limpieza

• El tipo de alimento (predominio de maíz, pasto o ensilaje de heno).

• El carácter más o menos meticuloso del ganadero y la disponibilidad de mano de obra.

• El tipo de animales (vacas lecheras o novillas de recría).

La mayoría de los sistemas producen varios tipos de estiércol, que pueden representar todos los estados intermedios entre el estiércol compacto y el purín fluido.

La dificultad surge en estas formas intermedias: purín más o menos “pajoso” y estiércol blando, así como mezclas de productos, que son difíciles de manipular, demasiado blandos para ser apilados (esparcimiento de pilas, fugas durante el transporte, bolsas de estiércol) o demasiado pastosos para ser bombeados.

Si no se lleva a cabo una separación de las fases sólida y líquida en el momento de la evacuación, previa al almacenamiento, estas formas intermedias plantearán un problema para dicho almacenamiento, así como posteriormente en su aplicación en el campo, pues la maquinaria disponible no suele ser adecuada para este tipo de producto.

Por lo tanto, el objetivo será dirigir la producción de deyecciones hacia las formas extremas (líquidas o compactas) e implementar un sistema de tratamiento para estos excrementos, consistente de principio a fin, y que garantice:

• Buena higiene de edificios y animales.

• Fácil evacuación fuera de la zona de vida de los animales.

• Recuperación y esparcimiento convenientes.

• Valor agronómico compatible con la normativa.

Ejemplo: en el caso de los cubículos con cama de paja, es aconsejable utilizar menos de 1 kg de paja/vaca y día para poder mezclar el purín en el pozo antes del bombeo, o, por el contrario, más de 4 kg de paja/vaca y día para obtener estiércol compacto.

Alojamientos y reducción de emisiones

Las técnicas para reducir las emisiones de NH3 en el alojamiento del ganado vacuno aplican uno o más de los siguientes principios:

• Disminución de la superficie manchada de deyecciones.

• Absorción o adsorción de las camas (p.ej., paja).

• Retirada rápida de la orina; separación rápida de las heces y la orina.

• Disminución de la velocidad y la temperatura del aire situado por encima del estiércol (excepto cuando se esté secando).

• Reducción de la temperatura del estiércol.

• Disminución de las zonas sucias en alojamientos y superficies pavimentadas, como consecuencia del aumento del pastoreo.

• Depuración del aire, es decir, eliminación del NH3 del aire mediante un sistema de ventilación forzada en combinación con depuradores de aire.

En Europa los sistemas de alojamiento para vacuno lechero son variables, así como el nivel de pastoreo: intenso en países como Irlanda y prácticamente nulo en España, excepto en novillas y vacas secas.

Aunque el alojamiento en estabulación libre es el más habitual, en algunos países todavía se mantiene a las vacas lecheras en estabulación fija, especialmente durante el invierno en países fríos, como los escandinavos. En la estabulación libre, cuando se utilizan cubículos, todo o parte de las deyecciones se recogen en forma de purines, y las emisiones de NH3 provienen del suelo sólido sucio (o del emparrillado y consiguiente foso). Cuando el sistema es de “cama caliente” o cama de paja, se produce estiércol sólido, el cual puede recogerse todos los días o dejarlo en el alojamiento durante un período de tiempo más o menos prolongado, como en los establos de yacija profunda.

El sistema que emite menos NH3 es el de la estabulación fija, ya que las heces y la orina ensucian un área menor del suelo. Sin embargo, los sistemas de estabulación fija no están recomendados desde el punto de vista del bienestar animal, además de que no permiten una organización tan racional del trabajo y del ordeño como la estabulación libre.

En países templados y cálidos, la estabulación fija está totalmente descartada desde hace ya muchos años, por lo que no nos parece un modelo asumible para reducir el impacto ambiental de las granjas lecheras.

No obstante, la construcción de nuevas naves en granjas ya existentes o de nueva instalación suponen una gran oportunidad para introducir al mismo tiempo medidas de mitigación del NH3, con las cuales rebajar los costes relacionados con la modernización de estas instalaciones.

Sistemas de estiércol sólido frente a sistemas de purines

No es probable que los sistemas de alojamiento para el vacuno basados en paja, que producen estiércol sólido, emitan menos NH3 en el alojamiento que los sistemas basados en la producción de purines. Además, las pérdidas de N2O y dinitrógeno (N2) debidas a la (des)nitrificación tienden a ser mayores en los sistemas basados en yacijas que en los de purines. Aunque el estiércol con paja puede emitir menos NH3 que el purín una vez esparcido en el campo, la posibilidad de recurrir a aplicaciones de baja emisión es mayor con los purines. La separación física de las heces (que contienen ureasa) y la orina en los sistemas de alojamiento reducen la hidrólisis de la urea, con lo que se reducen las emisiones tanto del alojamiento como de la aplicación del estiércol.

Cualquier reducción de emisiones de NH3 que se derive del uso de estiércol sólido frente a los sistemas de purines y la separación sólido-líquido, deben tomarse en consideración en todas las etapas de emisión (alojamiento, almacenamiento y aplicación al campo).

Cualquier reducción de emisiones de NH3 que se derive del uso de estiércol sólido frente a los sistemas de purines y la separación sólido-líquido, deben tomarse en consideración en todas las etapas de emisión (alojamiento, almacenamiento y aplicación al campo).

Sacar a los animales a pastar permite disminuir la cantidad de excrementos que se generan en los alojamientos y constituye una medida efectiva para reducir las emisiones de NH3. Las emisiones del pastoreo aumentan cuando los animales se mantienen mucho tiempo fuera, pero esto se vería ampliamente compensado con un descenso significa- tivo de las emisiones de NH3 en los alojamientos, siempre y cuando las superficies de este estén limpias mientras los animales están fuera.

En granjas lecheras, las emisiones totales anuales (del alojamiento y del almacenamiento y aplicación del estiércol) pueden disminuir hasta un 50 por ciento haciendo pastoreo casi todo el día con respecto a los sistemas en los que los animales están siempre confinados. No obstante, insistimos en que el pastoreo no se contempla como una posibilidad real en modelos muy intensivos de producción como los que se desarrollan en nuestro país; además, salvo en la Cornisa Cantábrica, no disponemos de pasto.

Reducción de emisiones vs Bienestar animal

Algunas propuestas que pueden ser útiles para reducir el nivel de emisiones resultan ser inaplicables por cuanto suponen un serio perjuicio para el bienestar animal.

Suelos. Cuanta menos superficie de suelo haya, menor será el nivel de emisiones procedentes de dicha superficie. Sin embargo, las vacas lecheras necesitan espacio para descansar, para desplazarse y para comer, por lo que resulta inaplicable.

También se ha trabajado en la búsqueda de una rápida evacuación de la orina mediante la creación de pasillos en forma de “V” con una pendiente del 3 % hacia un canal central dirigido hacia el pozo o fosa de almacenamiento. Este principio, que permite una reducción del 50 al 70 % de las emisiones de amoníaco, también fue abandonado debido a los problemas de resbalones que provocan la caída de muchos animales.

Por tanto, en el caso del manejo del suelo de los alojamientos, la única técnica válida actualmente es su limpieza frecuente, mediante arrobaderas o mediante sistemas de limpieza hidráulica. En este último caso, es preciso proceder a una decantación en grandes balsas exteriores para volver a utilizar la fracción líquida en sucesivas limpiezas y no incurrir en un gasto inasumible de agua limpia.

El tipo de arrobadera también influye en la frecuencia con que pueden limpiarse los pasillos. Así, las arrobaderas accionadas mediante un pistón hidráulico se desplazan muy lentamente (2,5 m/min), demandan un mayor consumo eléctrico para el funcionamiento de las bombas de accionamiento hidráulico y tienen una gran fuerza de arrastre. Su uso está limitado a 80-100 m de longitud.

Las arrobaderas arrastradas por cables o cadenas accionadas mediante motores eléctricos se mueven a mayor velocidad (4 m/min), lo que permite una mayor frecuencia de limpieza, tienen menor consumo y también son de fuerza más limitada; otra ventaja es que pueden ser instaladas en alojamientos de mayor longitud, siempre que se respete una frecuencia de limpieza suficiente y no se vean obligadas a arrastrar un volumen importante de deyecciones.

Ventilación. El objetivo de la ventilación es asegurar la evacuación de gases nocivos (CO2, NH3) a la vez que se proporciona el aire fresco (O2) necesario para los animales. Además, ayuda a mantener una temperatura adecuada a la etapa fisiológica de los animales con el fin de garantizar un buen rendimiento productivo, adecuado estado sanitario y sin que afecte a su normal comportamiento.

Un aumento del flujo de aire se traduce en un aumento de las emisiones. Por tanto, en principio sería necesario evitar corrientes de aire que propicien estas emisiones. Sin embargo, el aumento del caudal de ventilación y, habitualmente, de la velocidad del aire, es el primero de los métodos utilizados para evitar el estrés calórico en un ganado, como es el lechero, muy sensible a las altas temperaturas. Nuevamente, el bienestar de los animales debe ser puesto por delante del beneficio ambiental. Por otra parte, los alojamientos de vacas lecheras en nuestro país suelen ser estructuras de gran altura y muy abiertas, por lo que resulta difícil intervenir en el control de la velocidad del aire.

Almacenamiento de estiércol sólido

Se contemplan dos MTD en el almacenamiento de este tipo de deyecciones.

La MTD-14 busca reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera procedentes del estercolero, para lo que propone utilizar una o una combinación de las siguientes técnicas:

• Reducir el coeficiente entre la superficie de emisión y el volumen del montón de estiércol sólido.

• Cubrir los montones de este estiércol.

• Almacenarlo en un cobertizo, es decir, un estercolero cubierto por una cubierta sólida.

La forma más habitual de realizar la primera de las técnicas es aumentar la altura del montón, posible por la consistencia más seca del estiércol sólido. Sin embargo, cuando se superan los 3 m de altura, el estiércol experimenta una autocompactación, sobre todo, claro está, en las zonas inferiores, lo que genera un ambiente anaeróbico, la ralentización de la actividad microbiana aerobia y el riesgo de que se produzcan fermentaciones indeseables y aumente el riesgo de autocombustión. La ausencia de aire (oxígeno) promueve la fermentación anaeróbica y la liberación de compuestos inflamables como el metano. Por el mismo motivo, en montones de menor altura debe evitarse su compactación.

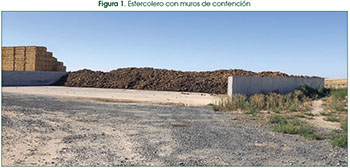

El estiércol se puede almacenar en estercolero (Figura 1) o en el campo, siempre que la normativa lo permita. En el primer caso, el estercolero debe contar con una ligera pendiente hacia el lado por el que se quieran drenar los efluentes de éste, más abundantes cuanto más húmedo sea el producto almacenado o cuando llueve sobre un montón sin cobertura. Lo más sencillo es el drenaje hacia la entrada al estercolero. En el caso de que la inclinación sea hacia uno de los muros de contención, deben preverse orificios

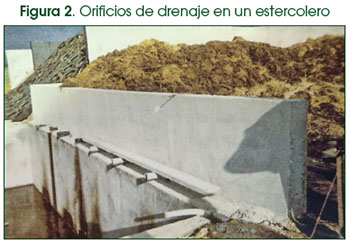

El estiércol se puede almacenar en estercolero (Figura 1) o en el campo, siempre que la normativa lo permita. En el primer caso, el estercolero debe contar con una ligera pendiente hacia el lado por el que se quieran drenar los efluentes de éste, más abundantes cuanto más húmedo sea el producto almacenado o cuando llueve sobre un montón sin cobertura. Lo más sencillo es el drenaje hacia la entrada al estercolero. En el caso de que la inclinación sea hacia uno de los muros de contención, deben preverse orificios  de drenaje en la parte inferior del muro (Figura 2), y recogida de estos efluentes en una canaleta que los dirigirá a una fosa de almacenamiento de líquidos (Frisona Española nº 242).

de drenaje en la parte inferior del muro (Figura 2), y recogida de estos efluentes en una canaleta que los dirigirá a una fosa de almacenamiento de líquidos (Frisona Española nº 242).

Es bastante habitual almacenar el estiércol compacto en el campo, sobre un terreno no permeable y no susceptible de escorrentía. En algunos países como Francia se limita la duración del almacenamiento en el campo a un máximo de 10 meses y no es posible volver a utilizar la misma superficie en, al menos, 3 años.

Deben excluirse los suelos inclinados, propensos a inundaciones o altamente filtrante.

El almacenamiento en condiciones adecuadas limita las emisiones de compuestos gaseosos, especialmente el NH3, pero actualmente no hay cifras sobre esta reducción.

Aunque imprescindibles, los estercoleros son costosos. Se manejan cifras de 1.400 €/UGM para un estercolero descubierto, con una capacidad de almacenamiento de 4 meses, a lo que habría que añadir 600-800 €/UGM si se quiere dotarle de una estructura de cubierta (Figura 3).

Aunque imprescindibles, los estercoleros son costosos. Se manejan cifras de 1.400 €/UGM para un estercolero descubierto, con una capacidad de almacenamiento de 4 meses, a lo que habría que añadir 600-800 €/UGM si se quiere dotarle de una estructura de cubierta (Figura 3).

En estercoleros descubiertos cabe la opción de cubrir la pila de estiércol con una lona u otro material cobertor, lo que, entre otras cosas, evita que se moje en días de lluvia y que se genere mayor volumen de efluentes, además de mayor olor. A título indicativo, el precio de las pilas de lona varía según el tipo y la calidad de las lonas utilizadas:

• Lonas geotextiles: 1,45 € a 2,45 €/m² (IVA incluido).

• Lonas de lona tejida: de 0,95 € a 1,10 €/m² (IVA incluido).

• Lona para silos de ensilaje: 0,17 € a 0,24 €/m² (IVA incluido).

La MTD-15 se propone para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones al suelo y al agua, procedentes del almacenamiento de estiércol sólido.

Esta MTD consiste en utilizar una o una combinación de las siguientes técnicas:

• Almacenar el estiércol sólido en un cobertizo

• Utilizar un silo de hormigón para el. almacenamiento de estiércol sólido

• Almacenar el estiércol sólido en suelos sólidos impermeables equipados con un sistema de drenaje y una cisterna para recoger la escorrentía

• Disponer de un estercolero de superficie/volumen suficientes para conservarlo durante los períodos en que no es posible aplicarlo en el campo

• Almacenar el estiércol en montones en el campo, lejos de cursos de agua superficial o subterránea en los que pueda producirse escorrentía líquida (Figura 4).

• Almacenar el estiércol en montones en el campo, lejos de cursos de agua superficial o subterránea en los que pueda producirse escorrentía líquida (Figura 4).

Como vemos, está muy relacionado con la MTD-14 referida con anterioridad.

Almacenamiento de purines

Los purines, en el caso del vacuno lechero, tienen un contenido en MS muy superior al del purín generado por otras especies como el porcino. No obstante, presentan una fluidez elevada, lo que impide su amontonamiento y deben ser almacenados en fosas excavadas en el suelo o bien en tanques de hormigón o acero colocados sobre la superficie del suelo.

Los objetivos en el almacenamiento de purines es también reducir las emisiones de gases y de olores, evitar su dilución por el agua de lluvia y evitar cualquier contaminación accidental o difusa.

Para ello, las fosas o depósitos de almacenamiento de purín:

• Deben dimensionarse con la capacidad adecuada, con relación al contexto climático local y en cumplimiento de los períodos en los que no es posible su aplicación al campo.

• Ser estanco.

• Estar bien situado en cuanto a la organización interna de la granja (limitar el transporte de efluentes, situarlos de forma que los vientos dominantes incidan en ellos tras incidir en los alojamientos de los animales), pero también en cuanto al entorno próximo.

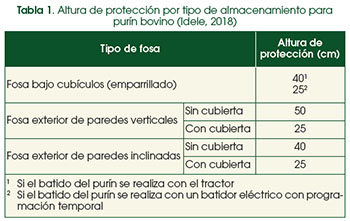

Para el cálculo de la capacidad de almacenamiento es útil diferenciar el “volumen útil” del “volumen real”, que incluye una altura conocida como “altura de almacenamiento” y que supone una altura de protección o margen de seguridad para evitar el desbordamiento en caso de fuertes lluvias (caso de fosas o tanques descubiertos) o en caso de imposibilidad de distribución en el campo en la fecha prevista (Tabla 1).

Para el cálculo de la capacidad de almacenamiento es útil diferenciar el “volumen útil” del “volumen real”, que incluye una altura conocida como “altura de almacenamiento” y que supone una altura de protección o margen de seguridad para evitar el desbordamiento en caso de fuertes lluvias (caso de fosas o tanques descubiertos) o en caso de imposibilidad de distribución en el campo en la fecha prevista (Tabla 1).

En ganadería lechera, el coste de una fosa o tanque de purín varía de 400 a 1.000 €/vaca, dependiendo de la tipología, el período de almacenamiento necesario (volumen de fosa), el tipo de fosa, etc. En zonas montañosas, el almacenamiento de purines en una estructura exterior puede ser complicado por el movimiento de tierras necesario o la propia naturaleza del terreno.

Para el almacenamiento de purines existen distintas posibilidades:

Para el almacenamiento de purines existen distintas posibilidades:

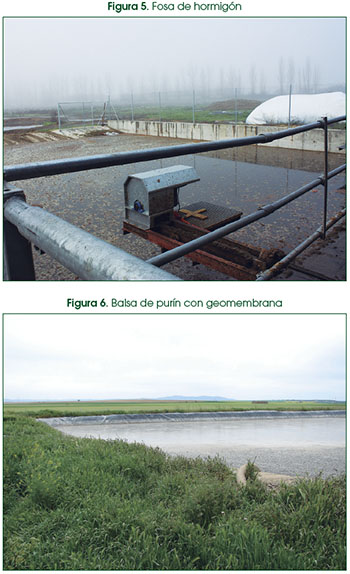

• Fosa enterrada con muros de hormigón (Figura 5).

• Balsa excavada con laterales de tierra en talud (inclinados) y cobertura de la superficie de fosa mediante geomembrana (Figura 6).

• Tanques de hormigón de acero vitrificado, colocados sobre el suelo (Figura 7).

En todos los casos para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera, las técnicas a utilizar serían:

• Reducir el coeficiente entre la superficie y el volumen del depósito de purines, cuestión harto difícil, sobre todo en granjas grandes, donde se necesita un gran volumen de almacenamiento y no es conveniente que la profundidad de la fosa o de la balsa sea superior a 3 metros, por razones estructurales y de operatividad.

• Reducir la velocidad del viento y el intercambio de aire sobre la superficie de purín, disminuyendo el nivel de llenado del depósito (y, por tanto, haciendo una gran inversión parcialmente inutilizada), colocando cortavientos alrededor o colocando algún tipo de cubierta sobre la fosa o balsa, de las que hablaremos  posteriormente.

posteriormente.

• Reducir al mínimo la agitación de purín. Sin embargo, la ausencia de aireación favorece las fermentaciones anaerobias que producen gases malolientes como el amoniaco, el sulfuro de hidrógeno y otros compuestos, así como la formación de gases inodoros más peligrosos, como el metano y el CO2.

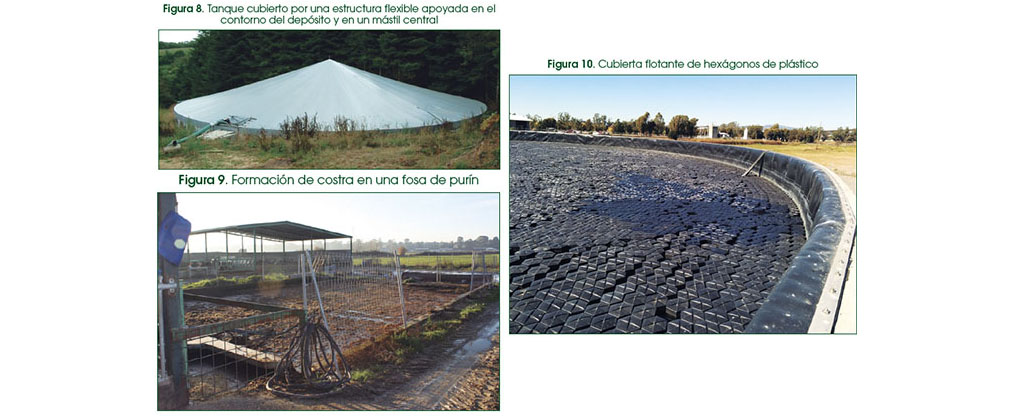

Para reducir las emisiones existe la opción de cubrir las fosas, balsas o tanques. Si estos depósitos son de grandes dimensiones (algo habitual), las cubiertas, tanto rígidas como flexibles (Figura 8) no parecen una opción viable por razones estructurales y de coste. En ese caso, se recomienda el uso de cubiertas flotantes, que cubren el purín y van desplazándose hacia arriba según se va llenando la fosa o la balsa. Esta cubierta flotante puede ser paja de cereales (15-20 cm de espesor durante un período efectivo de 3 meses), lonas de PVC, la propia costra natural que se genera, sobre todo cuando el tiempo es seco y cálido (Figura 9), o materiales plásticos especialmente diseñados (Figura 10).

Resumen

En este trabajo hemos abordado un conjunto de MTDs englobadas bajo el epígrafe genérico de “Almacenamiento de estiércol”. Como ha podido leerse en el texto, las opciones son diversas pero la elección de la técnica, desde el punto ambiental, no siempre es sencilla, pues lo que se muestra eficaz para reducir las emisiones de amoníaco a la atmósfera puede traducirse en un medio anaerobio que favorece la generación de otros gases que pueden ser inflamables y peligrosos.

Por otra parte, algunas de las cuestiones señaladas pueden tener beneficio ambiental pero resultan perjudiciales para el bienestar de los animales. Por tanto, estas técnicas deben tomarse como útiles para unos determinados objetivos pero deben ser analizadas adecuadamente para que no resulten perjudiciales en otros aspectos.

Si quieres leer el artículo en PDF, puedes descargarlo desde este enlace o también desde "Documentos".

Artículo técnico publicado por Antonio Callejo Ramos en el número 268 de la revista Frisona Española, correspondiente a los meses de julio y agosto de 2025.

Todos los artículos de la serie sobre Sostenibilidad en granjas de vacuno de leche:

Sostenibilidad en granjas de vacuno de leche

Sostenibilidad en granjas de vacuno de leche (2)

Sostenibilidad en granjas de vacuno de leche (3)

Sostenibilidad en las granjas de vacuno de leche (4)

Sostenibilidad en las granjas de vacuno de leche (5)

Sostenibilidad en las granjas de vacuno de leche (6)

Sostenibilidad en las granjas de vacuno de leche (7)

Sostenibilidad en las granjas de vacuno de leche (8)

Sostenibilidad en las granjas de vacuno de leche (9)

Sostenibilidad en las granjas de vacuno de leche (10)

Sostenibilidad en las granjas de vacuno de leche (11)

Enlaces

-

YoutubeSuscríbete al canal de YouTube de CONAFE - Frisona Española

-

FacebookSíguenos en la página en Facebook de CONAFE - Frisona Española

-

TwitterSíguenos en el Twitter de CONAFE - Frisona Española

-

InstagramSíguenos en el Instagram de CONAFE - Frisona Española